announced the following conference, of interest to researchers in world history and comparative public legal history.

L’intérêt suscité par la question de la

souveraineté indigène ne serait-il jamais autre chose que le goût de

l’historien envers « la beauté du mort » pour emprunter cette expression

à Michel de Certeau évoquant, en 1970, les travaux des hommes du XIXe siècle et ceux de ses contemporains sur la culture populaire et le folklore ? Il écrivait, en effet, que « la culture populaire

suppose une opération qui ne s’avoue pas. Il a fallu qu’elle fût

censurée pour être étudiée. Elle est devenue alors un objet d’intérêt

parce que son danger était éliminé ».

La souveraineté indigène perçue donc comme un danger en effet car elle est, in fine,

un obstacle à la politique de conquête alors menée durant ces cinq

siècles par les puissances européennes atlantiques (Provinces-Unies et

Suède comprises) depuis la grande scène inaugurale du 12 octobre 1492

quand bannières au vent, Christophe Colomb et les Espagnols qui ont

traversé la mer Océane débarquent théâtralement sur l’île de Guanahani,

première île du continent américain, dont ils prennent possession au nom

des souverains d’Espagne, qui les ont mandatés au mois de mars

précédent. Les officiers présents, oubliant leurs rancœurs liées aux

difficultés de la traversée, jurent allégeance à l’Amiral de la mer

Océane, représentant des Rois Catholiques. La rencontre avec les peuples

indigènes s’inscrit dans la volonté du Génois d’imposer la souveraineté

espagnole, considérant que cette dernière supplantait une quelconque

souveraineté susceptible d’exister en ces îles. Dès lors, les puissances

européennes cherchent à justifier la souveraineté sur une terre par sa

découverte ou son appropriation, qui se fait progressivement au cours

des siècles suivant les premiers contacts en Amérique.

Une menace dont l’élimination

(ou « l’usurpation » pour reprendre l’expression du juriste Michel

Morin en 1997) procède d’un double combat mené par les armes et par les

plumes tant semble irrésistible la volonté de faire de ces terres

étrangères des territoires vierges frappés du sceau du dénuement. Des terra nullius

présentées si désertes que même la belle lucidité d’un Montaigne sera

prise en défaut, reprenant, dans l’essai « Des cannibales » (Essais, I, 31), les topoï du temps sur la nudité américaine – largement diffusés au travers des éditions des Décades

de Pierre Martyr d’Anghiera. Quelques années plus tard, l’iconologie de

Cesare Ripa présente les quatre continents comme autant de variations

autour d’une Souveraineté que l’on peut admirer dans son affirmation

triomphante (l’Europe), déclinée ensuite dans des euphémisations

progressives – l’Asie puis l’Afrique – jusqu’à son complet évidement

avec l’Amérique. Dans la fameuse allégorie America, gravée dans

les années 1580 par Theodor Galle d’après un dessin de Jan van der

Straet, dans laquelle Amerigo Vespucci est montré comme réveillant

l’Amérique dormante, ce dénuement est dramatiquement mis en scène dans

le contraste entre l’Européen, debout et caractérisé par le mouvement

que sa station interrompt seulement l’instant d’un souffle ou d’un

étonnement, et l’Amérique, aussi pauvre et nue de vêtement que

précédemment inerte.

Toutefois la

souveraineté indigène ne se réduit pas à cette propice absence et les

explorateurs européens n’auront de cesse, pour la plupart d’entre eux,

de rencontrer des « rois », de poursuivre la trace des royaumes indiens

de Saguenay et Norembegue, d’atteindre les Sept Cités, de marcher à

rebours sur les traces des rois mages pour gagner la mythique Ophir ou

retrouver Seba quand ils ne buttent pas, un temps, sur de solides

empires au Mexique et au Pérou dont ils peuvent moins nier la

souveraineté qu’ils espèrent, précisément, la soumettre aux vrais rois,

espagnols et chrétiens, ou de manière plus modeste, celle par exemple

des Algonquins de l’Amérique française avec lesquels passe alliance

Samuel de Champlain. Ou encore admirer de puissants rois amérindiens,

dignes des Illustres antiques et des héros contemporains, comme

Satouriona, « roi de Floride », ou le colosse Quoniambec figurés dans

les Vrais portraits et Vies des hommes illustres de Thevet. Ou même faire de ces rois américains des mages bibliques comme dans une célèbre Adoration des mages,

vers 1505, attribuée au Maître de Viseu, ou, à rebours les figures

grimaçantes du souverain des Enfers…, images saisissantes alors d’une

souveraineté indigène chahutée d’un bout à l’autre d’un large spectre

allant de sa destruction sous des modalités diverses à sa préservation

ou sa recomposition ambigüe en passant par son ignorance et la

négligence de ses réalités.

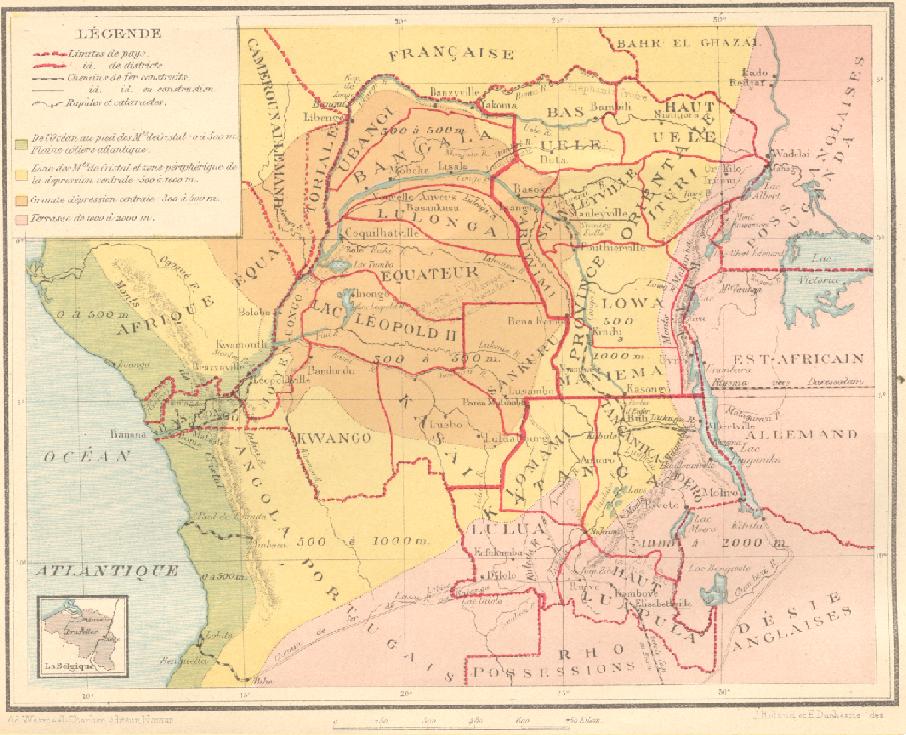

Dans le cas de

l’Afrique c’est un autre rapport qui s’établit. Cet immense continent

est présent dans l’imaginaire européen depuis l’Antiquité, pourtant les

explorations portugaises du XVe siècle recomposent un nouvel

objet et dessinent une logique différente où la place de la

« souveraineté » telle qu’elle est entendue en Europe joue un rôle

essentiel et peut susciter une configuration particulière associant

droits traditionnels sur un espace et des populations et droit sur une

activité comme en témoigne en 1486 la titulature de Jean II du Portugal.

Dans un premier temps, elle peut ne pas être reconnue. Ce qui donne

lieu aux premières rafles d’esclaves d’Afrique de l’Ouest racontées par

Gomes Eanes de Zurara dans sa « Chronique de Guinée » (1453). Au fur et à

mesure que les peuples rencontrés sont identifiés dans l’imaginaire de

l’époque et que des distinctions s’établissent dans la lignée classique

médiévale entre « Infidèles », « Maures » ou encore « Maures Noirs »,

l’émergence d’une souveraineté indigène devient possible et le roi du

Saloum peut se faire appeler le « Père des Blancs ». Cette

reconnaissance sert de barrage à l’accès des Européens à l’intérieur

africain comme le montre l’exemple, tardif, d’un souverain du Galam qui

refuse l’installation pérenne des Français dans les terres en question.

La confrontation des réalités portugaises en termes de souveraineté, en

terres américaines et africaines, rend compte également de la nécessité

de comprendre les modulations de la souveraineté indigène au sein d’un

même espace colonial.

La Conquête,

justifiée par l’entreprise d’évangélisation, a, semble-t-il, effacé

toute forme de souveraineté indigène dans l’espace américain revendiqué

par les empires ibériques aux Amériques. Si, dans le domaine de la foi,

les rois d’Espagne imposent la conversion à leurs nouveaux sujets, ils

s’inscrivent, sur le plan politique, en continuité avec les anciennes

polités amérindiennes. Avec la construction coloniale des deux

républiques au sein de la Monarchie catholique, celle des Espagnols et

celle des Indiens, avec la reconnaissance de noblesses indigènes par les

institutions monarchiques dès le XVIe siècle, et la

reconnaissance d’une administration autonome des communautés indiennes

par des caciques et principaux, c’est une forme de souveraineté

relative, subalterne, qui est reconnue aux Indiens, comme élément à part

entière d’une monarchie polycentrée. De fait, la Conquête est loin

d’avoir éteint toute forme de souveraineté indigène, y compris à

l’intérieur des empires européens, si l’on donne à ce concept, au

rebours de sa conceptualisation bodinienne, un sens relatif et

imparfait. De nombreux exemples témoignent de ces formes de

gouvernements des Indiens par eux-mêmes à l’intérieur des empires

chrétiens, comme la République de Tlaxcala, dont l’autonomie à

l’intérieur de la Nouvelle-Espagne était justifiée par l’aide reçue par

Cortès aux heures de la Conquête, Pátzcuaro, ou l’alliance avec les

nations ou villages indiens en Amérique du Nord « française ». Des

relations diplomatiques continues, aux marges des empires, attestent la

reconnaissance de facto de polités indigènes, comme en témoigne encore l’institution du parlamento entre

le capitaine général du Chili et les Indiens Araucans (Mapuche) tout au

long de la période coloniale, ou les alliances commerciales ou

militaires entre les Six-Nations iroquoises et les Britanniques. Ce

n’est, d’ailleurs, qu’au cours du XIXe siècle que les

dernières polités amérindiennes indépendantes furent conquises par les

armes : Comanches, Apaches, Sioux des plaines ; Chiriguanos de l’Est

bolivien ; Mapuches et Indiens de Patagonie dans ce qui deviendrait, à

la fin du siècle, le Sud du Chili et de l’Argentine. Les empires

européens, et les Etats indépendants qui leur ont succédé, et qui les

ont souvent continués, ont ainsi construit un spectre complexe de

relations avec les formes de gouvernements indigènes qu’ils

autorisaient, reconnaissaient ou combattaient : co-construction

impériale, sous le signe théorique d’une souveraineté européenne absolue

dans ses prétentions mais aménagées dans ses pratiques comme en

Nouvelle-France dans le cadre de l’alliance et de la protection ;

transformation et incorporation des polités amérindiennes, avec lutte

contre les Indiens des marges pour l’Espagne ; guerre et relations

diplomatiques et commerciales pour la Grande-Bretagne ; incorporation à

la citoyenneté pour les jeunes républiques hispano-américaines mais

alliances, conflits et, au final, déportations ou ethnocides au sein des

empires républicains en expansion au Nord et au Sud du continent, etc.

Sur les plans du

droit, de l’imaginaire politique, des représentations culturelles et des

savoirs scientifiques, la discussion a été continue sur la définition,

les limites et la valeur de ces souverainetés indigènes, qu’elles

fussent relatives ou absolues. Cette réflexion de longue durée sur la

nature des polités indigènes, la grandeur ou la barbarie des empires

précolombiens, la dégénérescence ou la bonté naturelle des Indiens,

donna lieu à la construction d’épistémologies et de savoirs dès le XVIe

siècle. Si le débat sur les justes et injustes titres de la conquête

fut l’un des éléments fondamentaux de la formation du droit moderne des

gens, une forme naissante d’anthropologie historique naît avec les

ouvrages qui évoquent les empires défunts des Aztèques ou des Incas

(Inca Garcilaso de la Vega, Sahagún, Motolinía, etc.). Il faut

souligner, avec Jorge Cañizares-Esguerra, l’importance de la controverse

de l’Amérique, au XVIIIe siècle, pour l’épistémologie, ou

l’une des épistémologies, des Lumières : le Nouveau Monde devait-il être

connu à travers une histoire naturelle, ou l’histoire tout court ? Dans

le second cas, la redécouverte des Antiquités américaines, et de la

grandeur des empires précolombiens, devenait le support d’une réflexion

anthropologique et historique sur les relations entre l’Europe au reste

du monde. Pour les Européens, du Vieux ou du Nouveau Monde, la

« Découverte » et la Conquête ont longtemps servi à penser le rapport à

l’altérité anthropologique et politique : les souverainetés indigènes

peuvent être comprises, ainsi, comme le lieu d’un travail symbolique où

naissent des savoirs nouveaux dans les domaines du droit, de l’histoire,

de la science politique, de l’anthropologie concernant le processus

d’occidentalisation. Les Indiens, et leurs souverainetés vaincues,

représentent, dans cette histoire, le spectre d’une altérité défaite,

inoubliable, qui hante la conscience occidentale.

Le colloque se

propose dès lors de dresser un état des lieux du sujet pour rassembler

autour de la souveraineté indigène des chercheurs en sciences humaines

et sociales et en droit notamment, afin de saisir les constructions

parallèles et associées de la souveraineté des deux côtés de

l’Atlantique entre la fin des universaux médiévaux et leur régime de

gouvernance au cours des XVe et XVIe siècles et

les lendemains des expériences politiques des « Révolutions

atlantiques » inaugurant de nouveaux rapports à l’Autorité dans la

première moitié du XIXe siècle. Ce regard doit être

considéré, en effet, moins comme inerte ou s’attachant à la seule

description immunisante d’une extériorité exotique que partie prenante,

de manière fondamentale, d’une construction singulière de la

Souveraineté moderne européenne elle-même dont la mise en place est

profondément associée aux questionnements provoqués ou renouvelés par

ces nouveaux horizons du monde, géographiques, religieux et politiques.

.